FileMaker Go 開発・利用者の為のiOSアプリ構築ハンズオン(day4)

FileMaker Go 開発・利用者の為のiOSアプリ構築ハンズオン(4)

2025/04/13 09:00 札幌市生涯学習センターちえりあ

日頃、FileMaker Pro を利用してiOSでの実行環境である FileMaker Go アプリを提供している開発者が、よりネイティブアプリに近い環境での開発体験を通じてiOSアプリの動作の理解を進めることを目標としたハンズオン。FileMaker GoアプリをFileMaker Pro アプリのiOS動作版、と捉えるのではなく、あくまで、iOSアプリとして、iOSユーザーが日ごろ接しているiOSの流儀に従ったiOSアプリはどう作るのか、という基礎を学んだ上で、FileMaker GoアプリをよりiOSネイティブに近いアプリとなる構築手法を学ぼう、というのがこのワークショップの趣旨。講師として、主催のDBPowers のビジネスパートナーである、ソーコネクト社より井口氏を招聘しての基礎編は番外編を含めて全4回を予定してたが、急きょ1回増やして、このSeacon1 は全5回となり、今回はその第4回。

当初予定では、午後からの開始ではあったが、これまでの大復習会を実施しよう、ということで急きょ午前中の時間を準備し、午前中は1月末の第1回から前回の3回までの合計約9時間分をその1/3の約3時間弱で駆け足で復習となった。

毎回ざっと前回分の復習をしている、とは言え、3ケ月前の内容は記憶もあやふやになっていることを実感する事態とはなったものの、「そう言えば、そうだった」という項目もかなり多く、また、不明瞭な点も初めての時とは異なり、駆け足での復習とは言え、理解度は深まった復習回だったと思える進行となった。

また、既に手元に自身で書き込んだコードを見返しながらの復習回でもあることから、不足している部分、や誤っている部分も比較的容易に見つけることができ、講師の井口さんの進行にそれほど遅れることなく追従出来ていたと思う。

第2回の時も、「写経の気持ちで」とのコメントもあったが、やはり、このタイミングでは、深く理解することも大事だが夫れよりも「まずは自身で書いて、その結果を自身の画面で確認し、再度修正を書く」という行為こそが、回り道の様に見えて結果的に早道、と改めて認識することになった。

まるで、初めて見た!というような顔をしながら、手元の、或いはスクリーンに映し出されたコードを見るような瞬間もない訳ではなかったが、学ぶことも多かったこれまでの3回であったために、途中途中で記憶が完全に抜ける、ということも当然あり得ること、と納得しながらの復習時間となった。初回に設定していた当初目標もほぼほぼ網羅しつつある、という進捗には少々吃驚しつつも、目標設定をその理解度は別にして、諦めずにここまで来たことは正直褒めたい、気分になる。

午前中だけで少々お腹いっぱいになった感は否めないまま、このシリーズ初めての約50分のお昼休憩を挟み、気分一新で午後の部、第4講のセッションに突入。

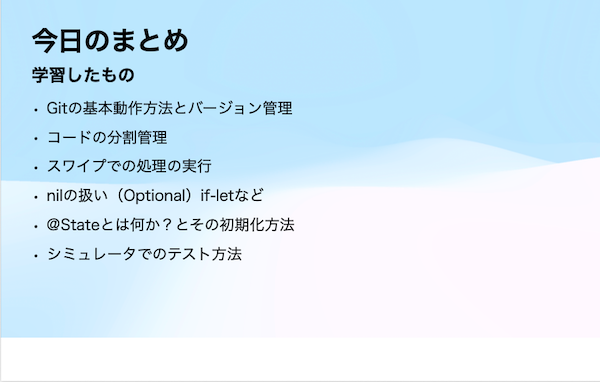

今回は、今後、様々なコードを書きながらすすめていく将来に対する事前の準備として Git の環境構築とその利用方法から。Git は使っている人は多いツールという認識ではあるものの、FileMakerプラットフォームでのApp開発、という状況ではまだまだ、それほど市民権を得たツールではないかもしれない。勿論、必ずしもこうした開発業務に特化したツールではないので、ドキュメントなどを版管理する、という必要性がある業務にも非常に有効に利用可能なツールであることは明らか。

ただ、今回はあくまでXcodeを利用している前提の使い方、や利用環境の整備。Xcodeにはその初期設定の段階その機能を組込むことができるのであまり意識せずにその恩恵をうけることができる。一方で、あまり使っていない、使ったことはない(はず)、という状況もあるので、念の為に、Terminalを利用して、gitの環境が自身の環境にあるかどうかの確認をしてから進むことになった。こうした環境確認や、環境設定については、このシリーズはSwiftUI/Xcodeという環境がしっかり前提条件として共有されているので、多少のOSバージョンの違いはあるものの参加者全員ががほぼ迷うことなく確認ができる、という状況は極めて有用。

バージョン管理が何の苦もなくできてしまうのは、異なる開発環境とは言え、やはりうらやましいの一言に尽きる。開発環境が異なれば、その使い勝手や利用思想が異なるのは当然のこととして理解はしているものの、生成AIが開発環境を凄まじい勢いで席巻しつつあるここ数年、それも特に激しいこの1年の状況を見ると、皆が便利と思っている機能は最重要要素として導入されるとプラットフォームへの忠誠心はより強くなっていきそう。

そんなことを感じながら、Gitの恩恵を受けつつ、これまでの過去3回のコードを分割して、それまでのバージョンとの差を確認する行き来する方法を体感。その上で本日の内容、削除、や追加の処理の実装に進む。

ここ最近は、メインで操作をするMacBookと用意されているテキストを表示するiPadの2台体制を用意して2画面(拡張デスクトップスタイル)利用で参加しているのだが、この環境は極めて快適。これだ、Airの13inchでもそれほど苦にならずセッションに追従できる。あと、重要なのが、Xcodeのコードフォントサイズ。お年ごろのせいで、デフォルトよりも気持ち大きなフォントサイズに指定すると格段に見やすくなり、且つコード認識も為やすくなる。

可能ならインテンドのラインも見えるともっといいのだが、設定を探しても、追加の拡張機能を探しても、見当たらないのでそこは我慢するしかないのかもしれない。

こんな2画面を利用しながら、テキストで用意されている該当ページから、必要な部分を選択して、xcodeの然るべき場所に貼付け、必要な修正を行い、simulatoer で動作確認。

このMacの画面に映し出されたiPhoneでマウスを使いながら、今、作ったばかりのアプリの動作、情報の追加や削除、画面回転などが即座に確認できるのは、当然のこことなのかもしれないけれど、日ごろの開発に咽から手が出るほどに欲しい機能なので、それが目前で提供されると、感動する。

講師の井口さん曰く、今日は一寸多いので最後までいけないかも、との危惧もあったものの、午前中の大復習会が功を奏したのか、予定よりも30分以上早く予定項目を終了できたので、最後は、ちょっと吃驚するようなデモを井口さんに実施してもらって、本日は終了。

いつになく満足度の高い1日となりました。

本日の内容

本日の内容